Inhaltsverzeichnis

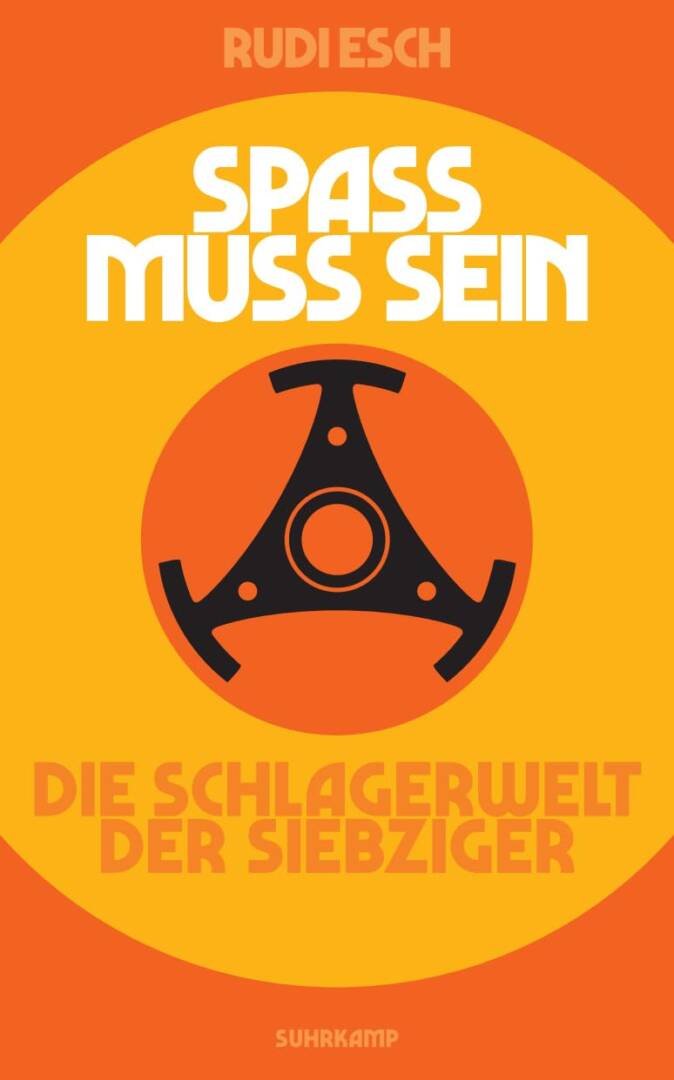

Zwischen Punk und Polka: RUDI ESCHs „Spaß muss sein“ – Die wilde Wahrheit hinter der glitzernden Schlagerwelt

Wenn RUDI ESCH, selbst Musiker und Chronist der deutschen Musikgeschichte, im Vorwort seines Buchs „Spaß muss sein“ schreibt, dass „viele der Akteure aus der Schlagerwelt sich nicht wesentlich von den Musikern unterschieden, die ich aus der mir vertrauten Welt des Punk kannte“, dann klingt das zunächst provokant. Doch schon nach wenigen Seiten wird klar: Er hat recht.

Der deutsche Schlager, oft belächelt als seichte Unterhaltung, entpuppt sich in ESCHs „Oral-History-Projekt“ als ein Biotop aus Leidenschaft, Trotz, Eitelkeit und Kreativität – mit all den Exzessen, Kämpfen und Brüchen, die man sonst eher mit Rock’n’Roll oder Punk verbindet. Spannend ist, dass RUDI ESCH die Protagonisten selbst zu Wort kommen lässt und die Statements nicht selbst kommentiert, was zu einer besonderen Authentizität führt.

Wichtig zu wissen ist auch, dass das Buch die 1970er Jahre beleuchtet, auch wenn es im Zeitstrahl im Jahr 1969 beginnt, was damit zusammenhängt, dass im Januar 1969 die erste Ausgabe der legendären ZDF-Hitparade mit DIETER THOMAS HECK ausgestrahlt wurde. Der Fokus liegt klar auf dem Schaffen des Meisel-Verlags und der Plattenfirma Hansa. Dabei gibt es auch ausführliche Ausflüge in den englischsprachigen Pop Made in Germany, wenn es um die SILVER CONVENTION und um BONEY M. geht.

HEINO und der Bravo-Otto – der Beginn einer Parallele

Gleich zu Beginn liefert HEINO eine Szene, die man eher im Hotelzimmer einer Rockband erwarten würde, wobei er sich ja „schlagerkonform“ verhalten hat:

„Die Gruppe Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich […] haben wie ich einen Bravo-Otto bekommen und danach das Hotelzimmer zerlegt. Also ich habe kein Hotelzimmer zerlegt, ich habe nur den Bravo-Otto bekommen.“

Hier blitzt sie schon auf, die absurde Nähe zwischen braven Schlagersängern und rebellischen Beatmusikern. Die Grenzen zwischen biedermännischer Fernsehunterhaltung und anarchischer Bühnenenergie verschwimmen. Wobei HEINO ja noch den braven Sänger gab, aber schon bald kamen Typen wie RICKY SHAYNE, die ganz anders drauf waren. Dazu später mehr.

Aufbruchstimmung und Aufstieg – die jungen Wilden des Schlagers

Auch PETER ORLOFF verkörperte diesen Hunger nach Neuem:

„Ich wollte zu den Jungen, zu den Aufstrebenden, nicht zu den alten Säcken.“

Diese Generation wollte raus aus der Enge der Nachkriegszeit, rein in ein modernes Deutschland. Der Schlager war für viele das Ticket dorthin – auch wenn er sich in ein Korsett aus Radioformeln und Produzentenwillkür zwängte. PETER ORLOFFs Weg zeigt das exemplarisch: vom Beatband-Sänger in Köln („The COSSACKS“) bis zu den Berliner Studios von Hansa – der Kaderschmiede des deutschen Schlagers, wo auch PETER MAFFAY, MICHAEL HOLM und ROLAND KAISER ihre Karrieren starteten.

Produzenten, Pseudonyme und Politik

Hinter den Kulissen agierten Figuren wie JOACHIM HEIDER, die oft zwischen Genie und Trickster pendelten. Als er mit einem NDR-Programmdirektor den Hit „Alle Wünsche kann man nicht erfüllen“ schrieb, musste dieser sich sogar ein Pseudonym zulegen, um anonym zu bleiben – Moderatoren (sogar DIETER THOMAS HECK) verdienten sich damals gerne etwas dazu, indem sie Schlagertexte schrieben, die gerne auch auf den B-Seiten der Singles zu finden waren.

„Er nannte sich Martin Binder, damit beim NDR nicht auffiel, dass der Text von ihm war.“

Solche Anekdoten erzählen von einem Musikgeschäft, das schon damals politisch vernetzt, aber auch verschwiegen war. Die Macht lag selten bei den Künstlern – und oft bei Redakteuren, Produzenten und Sendern.

GITTE und der Kampf um Inhalte

Besonders eindrücklich sind die Passagen mit GITTE HAENNING, die als junge Frau versuchte, künstlerische Autonomie zu gewinnen und sich gegen den Schlager „Wie deine Mutter ist“ zu wehren versuchte:

„Ich mochte den Text nicht. Es fühlte sich sarkastisch an […] Kurt Feltz wollte nichts ändern. Für ihn stand der Text fest.“

GITTE erkannte früh, wie sehr der deutsche Schlager von patriarchalen Strukturen geprägt war. Noch deutlicher wird ihr kulturkritischer Blick, wenn sie sagt:

„Dass die sogenannte entartete Kunst verboten wurde, war ein großer Fehler. […] Diese Oberflächlichkeit hat sich tief in die deutsche Kultur eingebrannt – und sie zeigt sich bis heute im Schlager.“

Ein selten offenes Statement in einer Szene, die sich sonst gern unpolitisch gibt.

MICHAEL HOLM: Vom Bauernhof zur Hitparade

MICHAEL HOLM, einer der wichtigsten Songwriter seiner Generation, wuchs mit der Musik von JOHANN SEBASTIAN BACH auf und verdiente sich seine erste Gitarre durch Erntearbeit:

„Ich habe in Möhrendorf bei einem Bauern für fünf Mark am Tag geholfen […] und kaufte mir eine Framus-Gitarre.“

Seine Geschichten zeigen, dass viele Schlagermusiker nicht als Kunstprodukte starteten, sondern als Idealisten, die in verrauchten Kellern, kleinen Studios und Tanzsälen ihre Musik lebten.

Später war MICHAEL Teil einer neuen Ära, als Flower-Power und Hippie-Idealismus in den deutschen Pop einsickerten. „Barfuß im Regen“ wurde zum Symbol dieser Zeit – gesungen mit einem Chor aus „zwanzig Typen aus dem Berliner Hair-Ensemble“. Es war Schlager – aber mit Gegenkultur im Blut.

Korruption, Käse und Karrierefallen

Doch das Geschäft hatte seine Schattenseiten. Der Plattenboss HANS BLUME erinnert sich an Bestechungsvorwürfe rund um eine ZDF-Unterhaltungssendung:

„Manuela berichtete, dass ein Redakteur Bestechungsgelder für Auftritte verlangte. […] Bei der letzten Übergabe gab sie statt der geforderten 5000 Mark nur einen Allgäuer Rundkäse.“

Diese Anekdote ist fast zu absurd, um wahr zu sein, ein Gerichtsbeschluss sprach den Redakteur damals frei – und doch steht sie stellvertretend für ein System, in dem Machtspiele und Eitelkeiten oft wichtiger waren als Musik.

Krautrock trifft Schlager – die unsichtbaren Verbindungen

In den Berliner Hansa-Studios kreuzten sich Welten: PETER ORLOFF ließ Songs von der Krautrockband BIRTH CONTROL einspielen, während Produzent PETER MEISEL die Fäden zog:

„Alles eingespielt haben Birth Control. […] Nossi Noske hatte gerade Hugo Egon Balder ersetzt, der ursprünglich bei Birth Control am Schlagzeug saß.“

Solche Überschneidungen zeigen, dass die Popkultur der 1970er Jahre viel durchlässiger war, als es ihre Etiketten vermuten lassen. Schlager war nicht nur Kitsch – er war auch ein Experimentierfeld.

Die goldenen Jahre – und ihre Brüche – JOACHIM HEIDER setzt sich gegen UDO JÜRGENS durch

Je näher das Buch den späten 1970er Jahren kommt, desto stärker dominiert die Figur UDO JÜRGENS. Die Kapitel über seine Arbeit mit JOACHIM HEIDER und PETER SCHIRMANN lesen sich wie ein Psychogramm der Kreativität: Genialität trifft Eitelkeit, Perfektionismus auf Konflikt. In einem Fall setzte sich Produzent JOACHIM HEIDER durch:

„Ich bin der Produzent. Wir machen es mit Rhythmus.“

So wurde aus einer von UDO konzipierten melancholischen Ballade „Mit 66 Jahren“ – einer der größten Hits der deutschen Musikgeschichte.

Doch der Preis war hoch: HEIDER spricht später von einer „Trennung wie in einer Ehe“ und schreibt fast im selben Atemzug das Lied „Dich zu lieben“ – diesmal für ROLAND KAISER.

Von Wickie bis Disco – das Handwerk des Schlagers

CHRISTIAN BRUHN, der Komponist der Titelmelodie von „Wickie und die starken Männer“, erklärt musikalisch präzise, warum selbst Kinderlieder aus dieser Zeit so prägnant waren:

„Es basiert auf einem Zwölftaktschema, also einem klassischen Blues. […] Diese amerikanische Phrasierung war selten – und ist durch die Serie unheimlich bekannt geworden.“

Solche Details zeigen: Schlager war nicht nur Kommerz, sondern oft kunstvolle Pop-Handwerkskunst.

Exzesse und Exporte – FARIAN, SIEGEL und Co.

FRANK FARIAN war einer der letzten großen Exzentriker dieser Ära.

„Bei ihm hat die Produktion immer Spaß gemacht […] manchmal brachte Frank einen Riesenkuchen mit oder hat die ganze Mannschaft in den Puff eingeladen.“

Was heute Kopfschütteln auslöst, gehörte damals zur Normalität eines Musikbusiness, das zwischen Genie, Wahnsinn und Steuerflucht pendelte.

RALPH SIEGEL erinnert sich trocken:

„Frank war dann auch der Erste, der nach Miami ging […] Er konnte ja gar nicht mehr nach Deutschland zurück. Alles wegen Vater Staat.“

Fazit: Schlager als deutsches Pop-Drama

Was RUDI ESCH in „Spaß muss sein“ gelingt, ist mehr als Nostalgie. Er entlarvt den deutschen Schlager als ein soziales und kulturelles Spiegelbild – ein Ort, an dem die Konflikte einer ganzen Nation durchklingen: Kunstfreiheit vs. Kommerz, Sehnsucht vs. Zensur, Herz vs. Kalkül. Was der Schlager immer war, war er in den 1970er Jahren ganz besonders: Ein Spiegelbild des aktuellen Zeitgeists.

Und am Ende versteht man Eschs Satz aus dem Vorwort in voller Tiefe: Die Schlagerstars waren vielleicht keine Punks mit Nietenjacken, aber sie waren Rebellen in Glitzeranzügen –

mit denselben Träumen, demselben Trotz, und manchmal sogar denselben Gitarren. Wer sich für die Geschichte des deutschen Schlagers in seiner absoluten Glanz- und Gloriazeit interessiert mit Hits von Format, die bis heute absolute Evergreens sind, der wird „Spaß muss sein“ vermutlich regelrecht verschlingen – so authentisch wurde wohl noch nie über die Schlagerszene der 1970er Jahre berichtet!

Eine Antwort

joachim heider war ein „mannskerl“, wie wir hier in süddeutschland sagen. und all seine künstler haben ihn als nummer eins respektiert.

jeder wusste gehst du mit achim ins studio wird es ein hit…..was nicht immer der fall war…

heider hat udo jürgens geprägt, wie kein anderer produzent.kein siegel…den ich so schätze….kein wagner.

heider war innovativ, wie kein anderer nach 1945. hört euch bitte marleen an…..unzerstörbar. jürgens hat heider immer geleugnet. in seinen büchern kommt er nicht vor. wie schön, dass kaiser in seiner biographie schrieb, dass heider ihm armani anzüge geschneidert hat. z.b.“amore amore“.

dieses buch ist grosse klasse uns ich freue mich für schlagerprofis, dass dies einen artikel wert war.